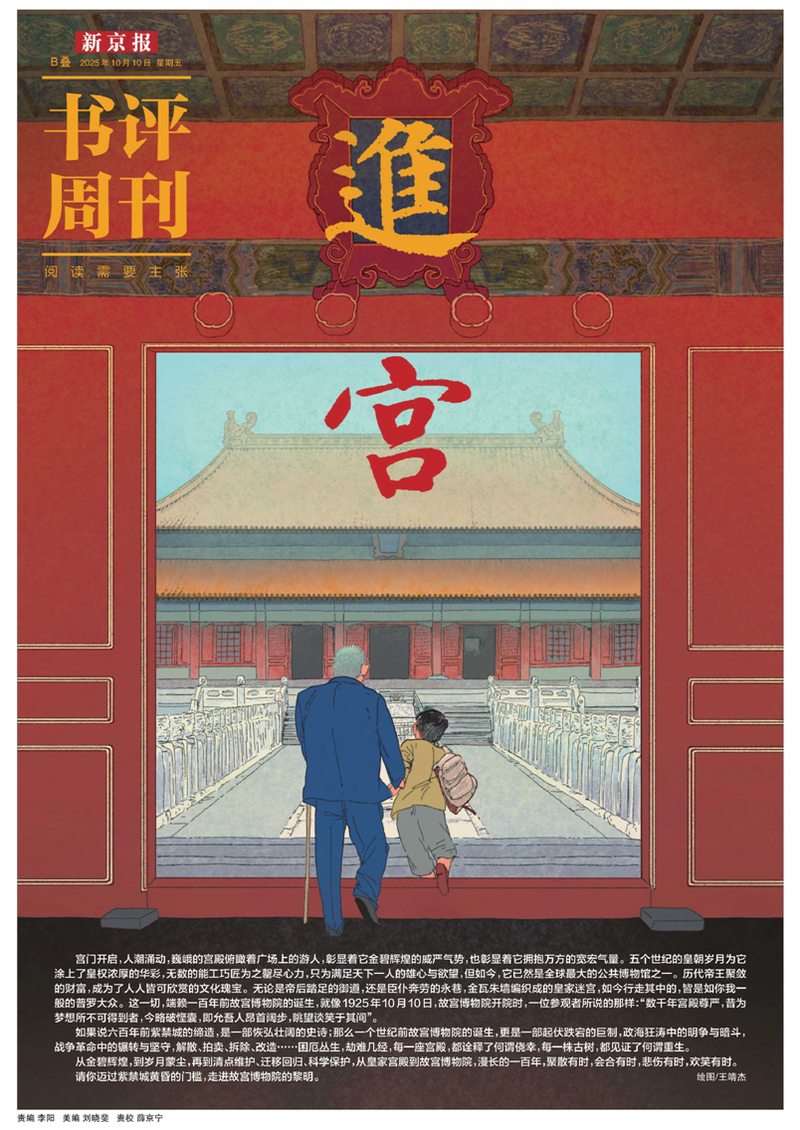

宫殿的大门打开,一群人涌了进来。雄伟的宫殿高耸于广场上的游人之上,展现出四面八方的威严和宏伟。五个世纪的朝代,都被皇权的辉煌所装饰,无数能工巧匠的辛勤劳作,只为了满足世界人民的野心和欲望。但现在它是世界上最大的公共艺术博物馆之一。历代皇帝积累的财富已成为所有人公认的文化资产。帝王后妃走过的御道,仆人干活的巷子,金瓦红墙交织的御道迷宫,都是你我这样的普通人走过的。这一切都归功于100年前故宫博物院的诞生。当故宫博物院于1925年10月10日开门迎客时,参观者们是对的。 “千年宫殿的威严,以前在古代是无法企及的。”铰。现在,只要有一点钱,我们就可以昂首阔步,可以在皇宫里看、说、笑了。”如果说600年前的故宫建设是一部伟大的史诗,1个世纪前的故宫博物院的诞生就是一个跌宕起伏的庞大体系,在波涛汹涌的政治海洋中充满着公开与秘密的斗争,战争与革命、解散、拍卖、 拆除、整修……艰辛和无数的灾难。每座宫殿都诠释着什么是吉祥,每一棵古树都诠释着什么是重生。从繁华到时间的尘埃,编目与维护,迁徙与归来,科学保护,从皇宫到故宫,漫长的百年,有相聚的时刻,有散去的时刻,有寻找的时刻,有悲伤的时刻,也有欢笑的时刻。越过 暮色踏入紫禁城,黎明进入故宫。这篇文章《走进故宫》专题专访故宫博物院研究馆员周谦先生。本文内容来自《北京报纸书评周刊》10月10日号特刊《入宫》B06页。采访 |北京报记者 何安安 自1925年10月10日起,原本为皇室独享的紫禁城成为故宫博物院。这个故事后来被公开了。一百年来,一代又一代故宫居民双手捧着中华文明的瑰宝,用匠心续写着文物保护的传奇。 “今日进宫了吗?”紫禁城居民的这种信仰,造就了紫禁城里不同的一代人。居民们的职业生涯是在故宫开始的。 “我在故宫博物院工作已经22年了。”从从最初工作的古建部,到现在工作的故宫博物院,作为毕业后“进宫”的“宫人”,周谦对故宫的兴趣和了解与日俱增。近年来,沉浸在故宫历史文化中的周潜开始与更广泛的受众分享他对故宫历史的思考以及长期以来的实践和作品。周谦,故宫博物院研究馆员、博士后合作导师、古建筑专家。 2020年以来,周谦陆续出版了《太和殿》《故宫建筑详解》《防火烧》等紫禁城科普著作,深入解读紫禁城的建筑技艺、建筑奥秘、神兽故事和皇家日常生活。家庭。在周谦看来,故宫这座古建筑蕴含着广泛的文化历史意义,应该弘扬和传承,但更重要的是要准确解读。 “故宫的历史文化不能乱讲,要有可靠的证据。这个基础来自于史料研究、实地考察、科学实验等实践手段,准确讲述故宫故事。” “今日进宫了吗?”故宫人的这种信念奏效了,又一代故宫人在故宫开始了自己的事业。在故宫被“扫荡”。新京报:能否介绍一下您“入驻”的情况?周倩:我是2003年8月加入故宫博物院的。2002年11月,我和同事参加了在首都大学体育馆举行的招聘会。有很多招聘现场的单位包括故宫博物院的展台。这时,负责招聘的老师身边放着一篮子简历。篮子有1米高,几乎装满了。我们都寄出了简历,但谁也没想到之后会发生什么。我的专业是防灾减灾防护工程。 2003年春节过后,我开始找工作。 3月7日下午,国家某大型设计院承诺与他签订合同。正要签合同的那天中午,舍友们回来拿书了。一进门就看到国立故宫博物院。我接到了一个电话。他跑到实验室对我说:“先生。” “周倩,我接到故宫博物院人力资源部的电话,让我下周一来面试。”我立即向设计室说明了情况。三月的早晨10日,我去故宫人力资源部面试。我通过了考试。进入古建部后,我才知道这次面试背后有很多波折。这是我人力资源部的教授告诉我的。 “周潜,你运气真好。”发生什么事了?原来,我的简历经过文物部的初步评估后,被送到了人力资源部。然而,我给HR发了太多简历,结果我的简历不小心落在了两张桌子之间。 3月7日上午,人力资源系教授在扫地时,不习惯地挪动了办公桌,我的简历“啪”的一声掉到了地上。他拿起看了看,然后立即问我是否还能接受采访。当时,故宫博物院的毕业生就业面试已经结束。审核通过后,HR就通过简历上的电话找到了我。直接被宫殿吸收了。新京报:你第一次“进宫”后发生了什么?周倩:我加入古建系后参与的第一个项目是太和殿的大修。我的工作是科学评估和谐殿.prema的安全性能。和谐殿位于紫禁城的中心地带,有着丰富而多变的历史,在历史上曾遭受过多次火灾。现在的木乔瓦登是康熙年间(1697年)7月36日第五次重建的风格。三百年后,太和殿第一次整修,我赶上了。起初我学的是力学,以为自己什么都知道。但在复习的过程中,我受到了古建部的领导、我的老师、老工匠们的教育和感染。例:古建筑的主要承重材料紫禁城的建筑,如致和殿,都是木头的。当长期受到外力(如自重)时,会出现明显的变形问题。但实际上,其强度仍然足够,无法严格应用现代木结构的规范进行分析。在培训中,我逐渐感受到故宫古建筑的机械魅力。 《闻一闻300年前的灰烬》新京报:太和殿修缮期间做了哪些工作?周倩:严格来说,太和殿是2004年验收的,2005年正式整修。我还记得第一次爬脚手架到太和殿屋顶,踩到屋顶上的第一片灰尘,漫天都是灰尘。我打喷嚏止不住,戴的双层口罩也没有效果。灰烬非常细软,至少有20厘米厚。这些都是300多年来积累的骨灰。教练告诉我:“小周,你真幸运,你能闻到300年前的骨灰味道。”当我站在太和殿的屋顶上,隔着中庭看地面,测出离地面14米的高度,说实话,很吓人。禁止有独断的想法,否则我们将无法调查太和殿的天花板。此后,我经常爬上脚手架,多次检查大和岛的屋顶,逐渐习惯了在这样的“高处”工作。请注意,所有保障措施均在调查期间实施。完成太和殿的预评审研究后,我运用在学校学到的机械知识,在老师和工匠的指导下完成了上面列出的四项科学评估。我最大的感受就是老建筑就像老人们,而现代标准不能机械地照搬进行“实物检验”。这就像一位整形外科医生收治了一位老人,有一天他来检查。这位老人已经一百多岁了。他吃得很好,睡得很好,但显然很无精打采。如果医生严格应用现代医学标准,对爷爷进行“形体矫正”手术,实际上会对爷爷的健康产生负面影响。西山也存在类似问题,挑檐和主体建筑变形明显。我仔细一看,发现主楼保存完好,没有裂缝,没有腐烂,只是变形很大。经过查阅大量资料并咨询了很多老年人才知道,木材长期在外力的作用下会失去强度,导致变形。但强度在一定程度劣化后趋于稳定,相应的变形也随之增加。所以达到一定程度后就会趋于稳定。分钟仔细。经过我的分析,我认真地认为,没有必要对这座主楼进行加固。事实上,我的结论是正确的。 21年后的今天,这座主体建筑依然如故,变形没有增加,构件本身也完好无损。新京报:“宫”里的办公环境怎么样?周倩:2003年到2013年,我在古建筑部主要致力于古建筑的科学评价和保护工作。古建筑事务所位于东华门内约200米处。参观故宫时,我们是从午门进入皇宫的。从东华门出皇宫,就会经过古建筑系。 2013年8月,我从古建筑部调到故宫研究院(现故宫研究院)。的sp具体地点是南山研究所西部研究所。古物建筑部的工作区域是一个有两个入口的庭院,名叫穿心堂。这一带的特点是红墙黄瓦。前花园有一棵玉兰树,每年春天都会开出美丽的花朵。后院有一棵栗树。我吃了一些从树上掉下来的栗子,非常甜。传心殿始建于清康熙年间。是皇帝在经宴(贤臣给皇帝讲经的活动)前举行“祭祀仪式”的地方。当时我属于设计部,办公室设在中央信托大厅正厅的三个大房间里。为了促进同事之间的交流,三栋房子被巧妙地加工成一个大开间,同时保留了建筑原有的结构(如迪庆的木结构建筑和传统的瓦片)。我当时的工作是对要修复的老建筑进行实地勘察,画草图、测量尺寸、拍照,利用计算机模型科学分析结构的安全性能,提出加固方案。南三澳位于故宫东部,由东周澳、中周澳、西周澳三部分组成。每个部分都包含几个庭院。南三召曾经是历史上一位王子的府邸,具有丰富的历史文化意义。干清宫内景。此照片来自《燃烧前防范风险》,经译林出版社许可出版。所有员工都是消防员。新京报:在《宫》工作最难忘的事情是什么?周倩:故宫最重要的是防火。紫禁城的老建筑也都是采用新材料制成的。所有材料均由木材制成,木材很容易燃烧。紫禁城(紫禁城)建成至今已有605年历史。可以说,故宫历史的财富和变迁,本质上就是一部防火、防火的历史。 70%以上的宫殿建筑被大火烧毁,现已重建,包括三大殿(太化殿、中华殿、保和殿)。我记得在正式招聘的第一周参加了消防演习并参加了考试(笔试+实践)。只有通过考试才能得到工作。每次和朋友聊天我都会开玩笑说故宫博物院的全体工作人员都是消防员。每年年初,故宫组织的最重要的工作之一就是签订《防火责任书》。在我部门的日常运作中,我们有在工作结束后发照片给部门群的习惯。下班时,请关闭电源并上锁,确保消防安全。除了故宫员工外,故宫还设有建设、销售、房产、保安等外部部门。医院还十分重视消防安全培训。故宫每年都会举行消防演习。故宫还每四年举办一次员工消防活动。我还写过一本书,叫《防患于未然:故宫历史上的火灾与防火》。本书详细介绍了故宫的历史火灾和传统的防火措施。我之所以这样做,就是想向广大民众传达故宫消防安全的重要性,鼓励大家更多地欣赏这份来之不易的文化遗产。 《防患于未然》 作者:周谦 版本:译林出版社 2025年7月 说起有趣的事情,别加班到了“宫殿”并回家。最好在天黑之前完成工作。当然,一方面是出于故宫文物安全的需要。另一方面,历史文化底蕴太深厚。所以我觉得在“宫”里工作的一件事是,在故宫加班是很不受欢迎的。我在故宫工作了 22 年。十年来,我大部分时间都在前线,接触过无数的反政府建筑、宫殿内的导游,爬上数百座建筑物的屋顶,学习了无数关于这一领域的古建筑的宝贵知识。 。调入故宫研究所(研究院)后,我的主要工作是学术研究和故宫博物院优秀传统文化的传播。很多材料和文件。伊娃也让我了解了它的广度和深度。我总是觉得自己很幸运能够接受手术有机会在这座文化殿堂里学习我们祖先的智慧和中华伟大的传统文化。我想这个。学校是一所理论学校,你可以从书本上学到很多知识。而故宫是一所实践学校,我们可以到故宫学习书本上得不到的知识,解决不了的问题,特别是中华优秀传统文化的精髓。从工程实践中学习,从文献档案中学习,从中找到真实准确的答案。新京报:过去都有哪些人在皇宫“工作”?周倩:紫禁城曾经是皇帝统治、皇后居住的地方。宫中除了皇帝和妃子外,还有太监、宫女、侍卫、宫廷御医等军事人员。皇帝上朝的时候,朝廷官员也去那里,参与朝廷的政事。RT。一般情况下,紫禁城对应的是皇帝及其妃子的专属所在地。按照惯例,皇帝每年夏天都要出宫避暑,秋天才回宫。皇帝非常喜欢宫中的“猫冬”。这是因为皇宫的取暖设施准备得非常完善,体现了古代工匠的伟大智慧。皇帝在冬宫里非常高兴。例如,乾隆皇帝曾写过一首《冬夜有时来》诗,说:“人苦冬短,而我爱冬夜长”。因为?宫殿里有地暖,很舒服。地暖舒服吗?西溪有一个宫女,名叫何龙儿(有的文献称他为何龙儿)。他写了一本书(口头),名为《宫女的讲话》,其中提到了宫殿内的两个重要的怪事。首先奇怪的是我冬天的地板很热,下面好像有一个火炉在燃烧,所以冬天的宫殿很热,里面的温度可以达到26摄氏度左右。与现代人冬季使用的地暖电或水辐射不同,明清两代的宫殿取暖措施是以地下火(称为火床)取暖为主。烧烤炉是位于故宫古建筑内的地下供暖系统。它由窗外侧的地下操作口、窗内侧的地下炉腔和内瓦下方的消防通道组成。其基本原理是,值班太监在作业口,将木材或木炭放入炉腔内燃烧。煤火产生的热源沿着地下通风口的路径扩散,并通过地下通风口排出。在此期间,瓷砖被加热并从自下而上,利用地板独特的热量储存和散热规则来保持房间内的热量。我有一本书,叫《故宫建筑近距离探索》,里面详细讲解了地暖的构造和使用。 《细细探寻故宫建筑》 作者:周倩 编辑:上海人民出版社/世纪文学山水/版画文化 2023年1月讲好故宫故事 新京报:从您“进宫”开始工作,已经20多年了。你有什么特别的感受吗?周倩:故宫的管理越来越好,庭院越来越漂亮。公众参观更加有序,对文物的尊重增强,对中华优秀传统文化的热情高涨。一个明显的例子:越来越多的人喜欢穿着汉服参观故宫。我认为这是一次尝试奇怪的事情。这是对中国原有传统文化的尊重和认可。 22年来,我对故宫的认识从“无知”演变为“惊叹”。刚进公司时,我只有建筑力学的基础理论知识。对故宫古建筑的结构和材料特征,以及建筑本身所蕴含的历史、文化和古代智慧也缺乏了解。对于了解故宫,我是一个“新手”。 22年来,通过对古建筑的保护和研究,我逐渐了解了故宫深厚的文化底蕴,也不断深入地了解了它所蕴含的伟大的中国传统文化。现在,在我看来,故宫是一笔伟大的文化资产,它蕴含着非常传统的中国文化,而且丰富而独特。我充满了我敬畏并相信我有责任和义务去保护这份文化遗产,讲好故宫的故事。这种感觉就像我们父母那代人的爱一样。起初他们相识,但随着时间的推移,他们的关系真正凝固了,无法分开。新京报:这些年来,您也出版了很多与故宫相关的书籍。例如,最近出版的《防火防患于未然》一书讲述了故宫历史上的火灾及其扑灭故事。此外,《紫禁》还有《城堡生活日记》《故宫鬼兽》《详解故宫建筑》《太和殿》等书。这些作品可以“无条件”从各个角度破译故宫的许多知识点。除了你的 aprThis 议程之外,是什么促使你创作这么多作品呢?周倩:我是学力学的,但作为一个故宫调查员,我绝不能有偏见。人们首先最关注的就是历史和文化。人们参观这座宫殿的原因有很多。那些来学习古建筑和古藏专业知识的人,那些来欣赏古建筑的造型和色彩的人,那些想知道皇帝上朝、睡在哪里的人,那些来考察历史、了解重大历史事件发生在哪里的人。人们来到故宫的原因是多种多样的,有来体验的人,有来参观的人,有穿着皇家制服、考究的服饰来登记拍照的人,有来看展览的人,有来赏花的人,有来抚摸宫猫的人等等。这体现了人们对故宫的热爱,也体现了它蕴含着中国伟大的传统文化。不难看出,古建筑只是一些人登记的对象r 进入宫殿时。此外,古建筑本身还包含建筑学、力学、考古学、设计学、规划学、色彩学、材料学等诸多学科。因此,从参观故宫的公众总体来看,大部分都是对故宫历史文化感兴趣的人。只有少数学者关注古建筑的机制。其次,作为一名机械研究员,我不能每天只与机械同事打交道。事实上,每天我都会遇到更多对故宫历史文化感兴趣的人。不回答有关故宫历史文化的问题会损害故宫学者的形象。 “我是一名学生。 “我不了解太和殿历史上是如何使用的,所以我无法回答这个问题。”以如此肤浅的方式回应公众是不负责任的。作为一名在太和殿工作的工程学者,在故宫,了解故宫的历史文化,不仅是我熟悉工作题材的职责,也是了解故宫历史文化的重要组成部分。扫盲是解答群众疑问、弘扬中华优秀传统文化的基础。事实上,即使是我的专业同事来到故宫,他们最感兴趣的还是它所拥有的历史和文化。例如,2024 年 7 月,我们接待了一位专门研究建筑抗震的学者。他来紫禁城的主要目的,就是比常人多一些。他想知道皇帝去哪里上朝,在哪里吃饭。我想了解一些事情,比如故宫的颜色为什么是红墙黄瓦,为什么故宫的屋顶上有飞檐和动物。因此,故宫深厚的历史文化魅力y是吸引大众的最大推动力。作为故宫调查员,专业经历只是我知识的一部分。我的另一个重要职责就是更多地了解故宫的历史文化。最后,要正确解读故宫的历史文化。让我们举个例子。今年上半年,医院领导最近注意到,导游在胡言乱语故宫文化,比如“故宫建筑里的猪血是用来辟邪的”。如果你在网上搜索有关故宫猪血的传闻,你会发现一些非常奇怪的传闻:“故宫为什么五点关门?每年要用60吨猪血来辟邪?真相是什么?” “每年要用60吨猪血来粉刷墙壁?这背后的真相是什么?”“据传有30吨每年都会用猪血来辟邪。龙椅诅咒到底是真是假?”这些标题虽然引人注目,但却都违反了使用猪血的常识。故宫建筑中使用的猪血不是用来辟邪的,也不是画在墙上的。这和龙椅的诅咒无关。故宫古建筑中含有猪血,主要用于底层的木质部分。床战是以猪血、砖灰、面粉、桐油、麻等材料制成的臼,由数层臼组成。垫料包裹在木材基层表面,有助于保护木材免受阳光、雨水、昆虫叮咬等造成的损害。其中,猪血在陆战中被科学地用作血液材料,发挥着非常重要的作用。血液材料由新鲜猪血和石灰在室温下配制而成。你地坪砂浆中的血液物质的存在涉及丰富的科学机制。在血液材料的制备过程中,血液材料的蛋白质在碱性环境中被降解,摩尔与灰浆中的钙离子发生交联,并牢固地结合灰浆中的氢氧化钙颗粒和碳酸钙。这有利于提高地坪砂浆的粘结性能。当血原料加入砂浆中时,产生的小气泡充满砂浆,砂浆颗粒分散均匀,提高了床砂浆的和易性。撰稿、编辑:何安安/李永波,审稿:希希/薛景宁、刘军

宫殿的大门打开,一群人涌了进来。雄伟的宫殿高耸于广场上的游人之上,展现出四面八方的威严和宏伟。五个世纪的朝代,都被皇权的辉煌所装饰,无数能工巧匠的辛勤劳作,只为了满足世界人民的野心和欲望。但现在它是世界上最大的公共艺术博物馆之一。历代皇帝积累的财富已成为所有人公认的文化资产。帝王后妃走过的御道,仆人干活的巷子,金瓦红墙交织的御道迷宫,都是你我这样的普通人走过的。这一切都归功于100年前故宫博物院的诞生。当故宫博物院于1925年10月10日开门迎客时,参观者们是对的。 “千年宫殿的威严,以前在古代是无法企及的。”铰。现在,只要有一点钱,我们就可以昂首阔步,可以在皇宫里看、说、笑了。”如果说600年前的故宫建设是一部伟大的史诗,1个世纪前的故宫博物院的诞生就是一个跌宕起伏的庞大体系,在波涛汹涌的政治海洋中充满着公开与秘密的斗争,战争与革命、解散、拍卖、 拆除、整修……艰辛和无数的灾难。每座宫殿都诠释着什么是吉祥,每一棵古树都诠释着什么是重生。从繁华到时间的尘埃,编目与维护,迁徙与归来,科学保护,从皇宫到故宫,漫长的百年,有相聚的时刻,有散去的时刻,有寻找的时刻,有悲伤的时刻,也有欢笑的时刻。越过 暮色踏入紫禁城,黎明进入故宫。这篇文章《走进故宫》专题专访故宫博物院研究馆员周谦先生。本文内容来自《北京报纸书评周刊》10月10日号特刊《入宫》B06页。采访 |北京报记者 何安安 自1925年10月10日起,原本为皇室独享的紫禁城成为故宫博物院。这个故事后来被公开了。一百年来,一代又一代故宫居民双手捧着中华文明的瑰宝,用匠心续写着文物保护的传奇。 “今日进宫了吗?”紫禁城居民的这种信仰,造就了紫禁城里不同的一代人。居民们的职业生涯是在故宫开始的。 “我在故宫博物院工作已经22年了。”从从最初工作的古建部,到现在工作的故宫博物院,作为毕业后“进宫”的“宫人”,周谦对故宫的兴趣和了解与日俱增。近年来,沉浸在故宫历史文化中的周潜开始与更广泛的受众分享他对故宫历史的思考以及长期以来的实践和作品。周谦,故宫博物院研究馆员、博士后合作导师、古建筑专家。 2020年以来,周谦陆续出版了《太和殿》《故宫建筑详解》《防火烧》等紫禁城科普著作,深入解读紫禁城的建筑技艺、建筑奥秘、神兽故事和皇家日常生活。家庭。在周谦看来,故宫这座古建筑蕴含着广泛的文化历史意义,应该弘扬和传承,但更重要的是要准确解读。 “故宫的历史文化不能乱讲,要有可靠的证据。这个基础来自于史料研究、实地考察、科学实验等实践手段,准确讲述故宫故事。” “今日进宫了吗?”故宫人的这种信念奏效了,又一代故宫人在故宫开始了自己的事业。在故宫被“扫荡”。新京报:能否介绍一下您“入驻”的情况?周倩:我是2003年8月加入故宫博物院的。2002年11月,我和同事参加了在首都大学体育馆举行的招聘会。有很多招聘现场的单位包括故宫博物院的展台。这时,负责招聘的老师身边放着一篮子简历。篮子有1米高,几乎装满了。我们都寄出了简历,但谁也没想到之后会发生什么。我的专业是防灾减灾防护工程。 2003年春节过后,我开始找工作。 3月7日下午,国家某大型设计院承诺与他签订合同。正要签合同的那天中午,舍友们回来拿书了。一进门就看到国立故宫博物院。我接到了一个电话。他跑到实验室对我说:“先生。” “周倩,我接到故宫博物院人力资源部的电话,让我下周一来面试。”我立即向设计室说明了情况。三月的早晨10日,我去故宫人力资源部面试。我通过了考试。进入古建部后,我才知道这次面试背后有很多波折。这是我人力资源部的教授告诉我的。 “周潜,你运气真好。”发生什么事了?原来,我的简历经过文物部的初步评估后,被送到了人力资源部。然而,我给HR发了太多简历,结果我的简历不小心落在了两张桌子之间。 3月7日上午,人力资源系教授在扫地时,不习惯地挪动了办公桌,我的简历“啪”的一声掉到了地上。他拿起看了看,然后立即问我是否还能接受采访。当时,故宫博物院的毕业生就业面试已经结束。审核通过后,HR就通过简历上的电话找到了我。直接被宫殿吸收了。新京报:你第一次“进宫”后发生了什么?周倩:我加入古建系后参与的第一个项目是太和殿的大修。我的工作是科学评估和谐殿.prema的安全性能。和谐殿位于紫禁城的中心地带,有着丰富而多变的历史,在历史上曾遭受过多次火灾。现在的木乔瓦登是康熙年间(1697年)7月36日第五次重建的风格。三百年后,太和殿第一次整修,我赶上了。起初我学的是力学,以为自己什么都知道。但在复习的过程中,我受到了古建部的领导、我的老师、老工匠们的教育和感染。例:古建筑的主要承重材料紫禁城的建筑,如致和殿,都是木头的。当长期受到外力(如自重)时,会出现明显的变形问题。但实际上,其强度仍然足够,无法严格应用现代木结构的规范进行分析。在培训中,我逐渐感受到故宫古建筑的机械魅力。 《闻一闻300年前的灰烬》新京报:太和殿修缮期间做了哪些工作?周倩:严格来说,太和殿是2004年验收的,2005年正式整修。我还记得第一次爬脚手架到太和殿屋顶,踩到屋顶上的第一片灰尘,漫天都是灰尘。我打喷嚏止不住,戴的双层口罩也没有效果。灰烬非常细软,至少有20厘米厚。这些都是300多年来积累的骨灰。教练告诉我:“小周,你真幸运,你能闻到300年前的骨灰味道。”当我站在太和殿的屋顶上,隔着中庭看地面,测出离地面14米的高度,说实话,很吓人。禁止有独断的想法,否则我们将无法调查太和殿的天花板。此后,我经常爬上脚手架,多次检查大和岛的屋顶,逐渐习惯了在这样的“高处”工作。请注意,所有保障措施均在调查期间实施。完成太和殿的预评审研究后,我运用在学校学到的机械知识,在老师和工匠的指导下完成了上面列出的四项科学评估。我最大的感受就是老建筑就像老人们,而现代标准不能机械地照搬进行“实物检验”。这就像一位整形外科医生收治了一位老人,有一天他来检查。这位老人已经一百多岁了。他吃得很好,睡得很好,但显然很无精打采。如果医生严格应用现代医学标准,对爷爷进行“形体矫正”手术,实际上会对爷爷的健康产生负面影响。西山也存在类似问题,挑檐和主体建筑变形明显。我仔细一看,发现主楼保存完好,没有裂缝,没有腐烂,只是变形很大。经过查阅大量资料并咨询了很多老年人才知道,木材长期在外力的作用下会失去强度,导致变形。但强度在一定程度劣化后趋于稳定,相应的变形也随之增加。所以达到一定程度后就会趋于稳定。分钟仔细。经过我的分析,我认真地认为,没有必要对这座主楼进行加固。事实上,我的结论是正确的。 21年后的今天,这座主体建筑依然如故,变形没有增加,构件本身也完好无损。新京报:“宫”里的办公环境怎么样?周倩:2003年到2013年,我在古建筑部主要致力于古建筑的科学评价和保护工作。古建筑事务所位于东华门内约200米处。参观故宫时,我们是从午门进入皇宫的。从东华门出皇宫,就会经过古建筑系。 2013年8月,我从古建筑部调到故宫研究院(现故宫研究院)。的sp具体地点是南山研究所西部研究所。古物建筑部的工作区域是一个有两个入口的庭院,名叫穿心堂。这一带的特点是红墙黄瓦。前花园有一棵玉兰树,每年春天都会开出美丽的花朵。后院有一棵栗树。我吃了一些从树上掉下来的栗子,非常甜。传心殿始建于清康熙年间。是皇帝在经宴(贤臣给皇帝讲经的活动)前举行“祭祀仪式”的地方。当时我属于设计部,办公室设在中央信托大厅正厅的三个大房间里。为了促进同事之间的交流,三栋房子被巧妙地加工成一个大开间,同时保留了建筑原有的结构(如迪庆的木结构建筑和传统的瓦片)。我当时的工作是对要修复的老建筑进行实地勘察,画草图、测量尺寸、拍照,利用计算机模型科学分析结构的安全性能,提出加固方案。南三澳位于故宫东部,由东周澳、中周澳、西周澳三部分组成。每个部分都包含几个庭院。南三召曾经是历史上一位王子的府邸,具有丰富的历史文化意义。干清宫内景。此照片来自《燃烧前防范风险》,经译林出版社许可出版。所有员工都是消防员。新京报:在《宫》工作最难忘的事情是什么?周倩:故宫最重要的是防火。紫禁城的老建筑也都是采用新材料制成的。所有材料均由木材制成,木材很容易燃烧。紫禁城(紫禁城)建成至今已有605年历史。可以说,故宫历史的财富和变迁,本质上就是一部防火、防火的历史。 70%以上的宫殿建筑被大火烧毁,现已重建,包括三大殿(太化殿、中华殿、保和殿)。我记得在正式招聘的第一周参加了消防演习并参加了考试(笔试+实践)。只有通过考试才能得到工作。每次和朋友聊天我都会开玩笑说故宫博物院的全体工作人员都是消防员。每年年初,故宫组织的最重要的工作之一就是签订《防火责任书》。在我部门的日常运作中,我们有在工作结束后发照片给部门群的习惯。下班时,请关闭电源并上锁,确保消防安全。除了故宫员工外,故宫还设有建设、销售、房产、保安等外部部门。医院还十分重视消防安全培训。故宫每年都会举行消防演习。故宫还每四年举办一次员工消防活动。我还写过一本书,叫《防患于未然:故宫历史上的火灾与防火》。本书详细介绍了故宫的历史火灾和传统的防火措施。我之所以这样做,就是想向广大民众传达故宫消防安全的重要性,鼓励大家更多地欣赏这份来之不易的文化遗产。 《防患于未然》 作者:周谦 版本:译林出版社 2025年7月 说起有趣的事情,别加班到了“宫殿”并回家。最好在天黑之前完成工作。当然,一方面是出于故宫文物安全的需要。另一方面,历史文化底蕴太深厚。所以我觉得在“宫”里工作的一件事是,在故宫加班是很不受欢迎的。我在故宫工作了 22 年。十年来,我大部分时间都在前线,接触过无数的反政府建筑、宫殿内的导游,爬上数百座建筑物的屋顶,学习了无数关于这一领域的古建筑的宝贵知识。 。调入故宫研究所(研究院)后,我的主要工作是学术研究和故宫博物院优秀传统文化的传播。很多材料和文件。伊娃也让我了解了它的广度和深度。我总是觉得自己很幸运能够接受手术有机会在这座文化殿堂里学习我们祖先的智慧和中华伟大的传统文化。我想这个。学校是一所理论学校,你可以从书本上学到很多知识。而故宫是一所实践学校,我们可以到故宫学习书本上得不到的知识,解决不了的问题,特别是中华优秀传统文化的精髓。从工程实践中学习,从文献档案中学习,从中找到真实准确的答案。新京报:过去都有哪些人在皇宫“工作”?周倩:紫禁城曾经是皇帝统治、皇后居住的地方。宫中除了皇帝和妃子外,还有太监、宫女、侍卫、宫廷御医等军事人员。皇帝上朝的时候,朝廷官员也去那里,参与朝廷的政事。RT。一般情况下,紫禁城对应的是皇帝及其妃子的专属所在地。按照惯例,皇帝每年夏天都要出宫避暑,秋天才回宫。皇帝非常喜欢宫中的“猫冬”。这是因为皇宫的取暖设施准备得非常完善,体现了古代工匠的伟大智慧。皇帝在冬宫里非常高兴。例如,乾隆皇帝曾写过一首《冬夜有时来》诗,说:“人苦冬短,而我爱冬夜长”。因为?宫殿里有地暖,很舒服。地暖舒服吗?西溪有一个宫女,名叫何龙儿(有的文献称他为何龙儿)。他写了一本书(口头),名为《宫女的讲话》,其中提到了宫殿内的两个重要的怪事。首先奇怪的是我冬天的地板很热,下面好像有一个火炉在燃烧,所以冬天的宫殿很热,里面的温度可以达到26摄氏度左右。与现代人冬季使用的地暖电或水辐射不同,明清两代的宫殿取暖措施是以地下火(称为火床)取暖为主。烧烤炉是位于故宫古建筑内的地下供暖系统。它由窗外侧的地下操作口、窗内侧的地下炉腔和内瓦下方的消防通道组成。其基本原理是,值班太监在作业口,将木材或木炭放入炉腔内燃烧。煤火产生的热源沿着地下通风口的路径扩散,并通过地下通风口排出。在此期间,瓷砖被加热并从自下而上,利用地板独特的热量储存和散热规则来保持房间内的热量。我有一本书,叫《故宫建筑近距离探索》,里面详细讲解了地暖的构造和使用。 《细细探寻故宫建筑》 作者:周倩 编辑:上海人民出版社/世纪文学山水/版画文化 2023年1月讲好故宫故事 新京报:从您“进宫”开始工作,已经20多年了。你有什么特别的感受吗?周倩:故宫的管理越来越好,庭院越来越漂亮。公众参观更加有序,对文物的尊重增强,对中华优秀传统文化的热情高涨。一个明显的例子:越来越多的人喜欢穿着汉服参观故宫。我认为这是一次尝试奇怪的事情。这是对中国原有传统文化的尊重和认可。 22年来,我对故宫的认识从“无知”演变为“惊叹”。刚进公司时,我只有建筑力学的基础理论知识。对故宫古建筑的结构和材料特征,以及建筑本身所蕴含的历史、文化和古代智慧也缺乏了解。对于了解故宫,我是一个“新手”。 22年来,通过对古建筑的保护和研究,我逐渐了解了故宫深厚的文化底蕴,也不断深入地了解了它所蕴含的伟大的中国传统文化。现在,在我看来,故宫是一笔伟大的文化资产,它蕴含着非常传统的中国文化,而且丰富而独特。我充满了我敬畏并相信我有责任和义务去保护这份文化遗产,讲好故宫的故事。这种感觉就像我们父母那代人的爱一样。起初他们相识,但随着时间的推移,他们的关系真正凝固了,无法分开。新京报:这些年来,您也出版了很多与故宫相关的书籍。例如,最近出版的《防火防患于未然》一书讲述了故宫历史上的火灾及其扑灭故事。此外,《紫禁》还有《城堡生活日记》《故宫鬼兽》《详解故宫建筑》《太和殿》等书。这些作品可以“无条件”从各个角度破译故宫的许多知识点。除了你的 aprThis 议程之外,是什么促使你创作这么多作品呢?周倩:我是学力学的,但作为一个故宫调查员,我绝不能有偏见。人们首先最关注的就是历史和文化。人们参观这座宫殿的原因有很多。那些来学习古建筑和古藏专业知识的人,那些来欣赏古建筑的造型和色彩的人,那些想知道皇帝上朝、睡在哪里的人,那些来考察历史、了解重大历史事件发生在哪里的人。人们来到故宫的原因是多种多样的,有来体验的人,有来参观的人,有穿着皇家制服、考究的服饰来登记拍照的人,有来看展览的人,有来赏花的人,有来抚摸宫猫的人等等。这体现了人们对故宫的热爱,也体现了它蕴含着中国伟大的传统文化。不难看出,古建筑只是一些人登记的对象r 进入宫殿时。此外,古建筑本身还包含建筑学、力学、考古学、设计学、规划学、色彩学、材料学等诸多学科。因此,从参观故宫的公众总体来看,大部分都是对故宫历史文化感兴趣的人。只有少数学者关注古建筑的机制。其次,作为一名机械研究员,我不能每天只与机械同事打交道。事实上,每天我都会遇到更多对故宫历史文化感兴趣的人。不回答有关故宫历史文化的问题会损害故宫学者的形象。 “我是一名学生。 “我不了解太和殿历史上是如何使用的,所以我无法回答这个问题。”以如此肤浅的方式回应公众是不负责任的。作为一名在太和殿工作的工程学者,在故宫,了解故宫的历史文化,不仅是我熟悉工作题材的职责,也是了解故宫历史文化的重要组成部分。扫盲是解答群众疑问、弘扬中华优秀传统文化的基础。事实上,即使是我的专业同事来到故宫,他们最感兴趣的还是它所拥有的历史和文化。例如,2024 年 7 月,我们接待了一位专门研究建筑抗震的学者。他来紫禁城的主要目的,就是比常人多一些。他想知道皇帝去哪里上朝,在哪里吃饭。我想了解一些事情,比如故宫的颜色为什么是红墙黄瓦,为什么故宫的屋顶上有飞檐和动物。因此,故宫深厚的历史文化魅力y是吸引大众的最大推动力。作为故宫调查员,专业经历只是我知识的一部分。我的另一个重要职责就是更多地了解故宫的历史文化。最后,要正确解读故宫的历史文化。让我们举个例子。今年上半年,医院领导最近注意到,导游在胡言乱语故宫文化,比如“故宫建筑里的猪血是用来辟邪的”。如果你在网上搜索有关故宫猪血的传闻,你会发现一些非常奇怪的传闻:“故宫为什么五点关门?每年要用60吨猪血来辟邪?真相是什么?” “每年要用60吨猪血来粉刷墙壁?这背后的真相是什么?”“据传有30吨每年都会用猪血来辟邪。龙椅诅咒到底是真是假?”这些标题虽然引人注目,但却都违反了使用猪血的常识。故宫建筑中使用的猪血不是用来辟邪的,也不是画在墙上的。这和龙椅的诅咒无关。故宫古建筑中含有猪血,主要用于底层的木质部分。床战是以猪血、砖灰、面粉、桐油、麻等材料制成的臼,由数层臼组成。垫料包裹在木材基层表面,有助于保护木材免受阳光、雨水、昆虫叮咬等造成的损害。其中,猪血在陆战中被科学地用作血液材料,发挥着非常重要的作用。血液材料由新鲜猪血和石灰在室温下配制而成。你地坪砂浆中的血液物质的存在涉及丰富的科学机制。在血液材料的制备过程中,血液材料的蛋白质在碱性环境中被降解,摩尔与灰浆中的钙离子发生交联,并牢固地结合灰浆中的氢氧化钙颗粒和碳酸钙。这有利于提高地坪砂浆的粘结性能。当血原料加入砂浆中时,产生的小气泡充满砂浆,砂浆颗粒分散均匀,提高了床砂浆的和易性。撰稿、编辑:何安安/李永波,审稿:希希/薛景宁、刘军